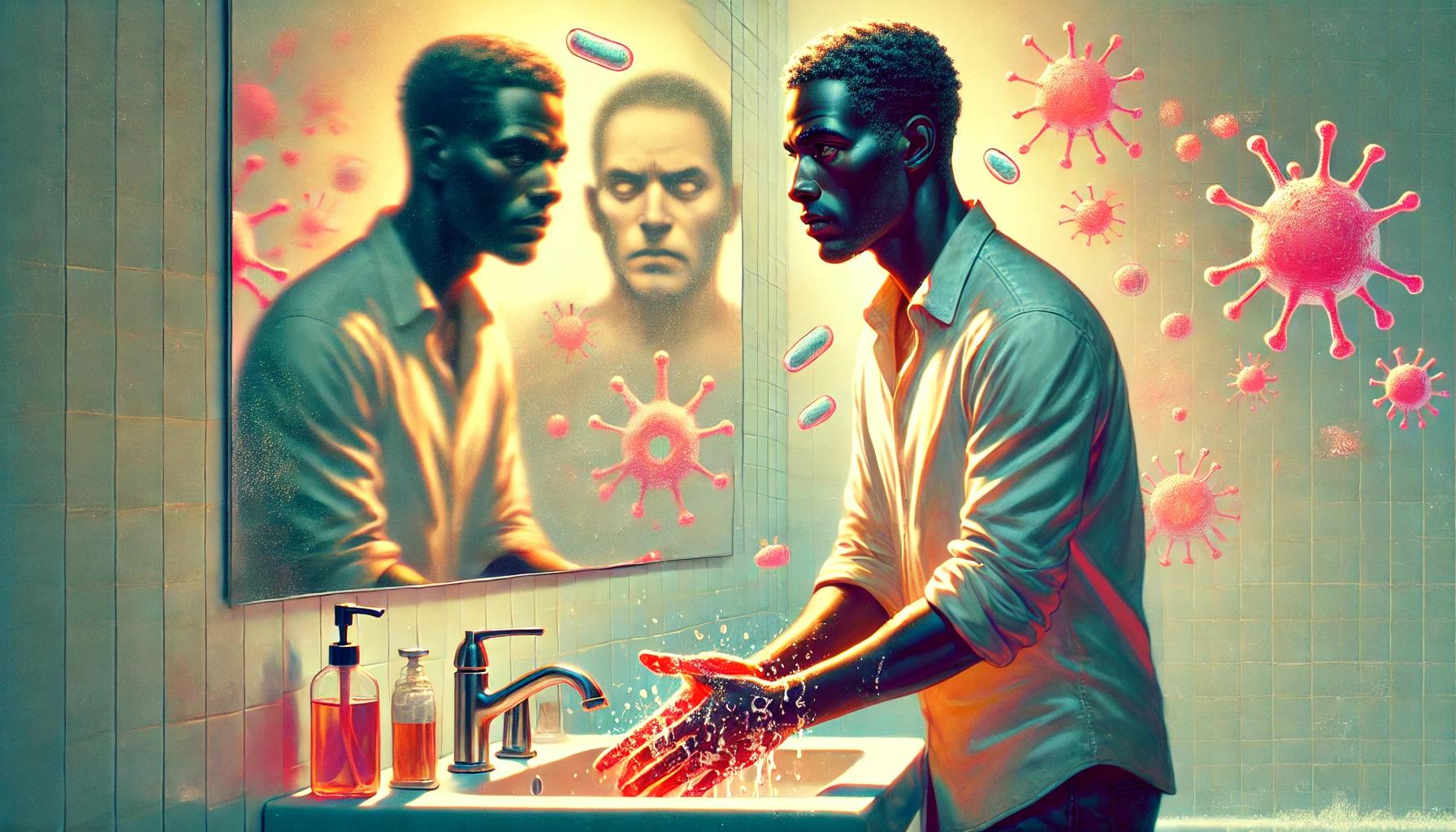

Se sentir propre. Se laver les mains. Prendre une douche. Des gestes quotidiens, anodins pour la plupart. Mais pour certaines personnes, ces gestes deviennent des rituels épuisants, motivés non par le confort mais par la peur — la peur d’être contaminé, souillé, mal perçu. Quand l’hygiène n’est plus un soin mais une lutte constante contre une angoisse invisible, on parle de phobie de la saleté. Ce trouble profond mêle dégoût, honte et besoin de contrôle, souvent au prix d’une grande souffrance.

La peur d’être sale : au-delà du dégoût

La saleté, dans notre imaginaire collectif, ne concerne pas seulement la poussière ou les microbes. Elle est souvent associée à des notions plus profondes :

- l’impureté morale,

- la contamination invisible,

- la vulnérabilité,

- le regard d’autrui.

Pour les personnes concernées, le corps devient un lieu de danger. Chaque contact, chaque fluide, chaque interaction peut être perçu comme une menace.

La phobie de la saleté corporelle peut alors s’exprimer par :

- des lavages excessifs (mains, douches multiples par jour),

- des vérifications constantes (sentir son odeur, inspecter sa peau),

- des rituels de nettoyage ritualisés (dans un ordre précis, avec des produits spécifiques),

- des évitements (ne pas s’asseoir, éviter de toucher des objets publics, refuser certaines interactions).

Quand l’hygiène devient une compulsion

Dans de nombreux cas, cette phobie prend la forme d’un trouble obsessionnel-compulsif (TOC). L’obsession (“je suis sale”, “je vais contaminer les autres”) déclenche une compulsion (se laver, se changer, s’isoler) qui soulage… temporairement.

Mais très vite, le cycle recommence :

- une pensée intrusive surgit,

- une tension monte,

- un acte de nettoyage apaise momentanément,

- la peur revient.

Ce cercle vicieux peut prendre beaucoup de place dans le quotidien : certaines personnes passent plusieurs heures par jour à se laver, à désinfecter, à éviter des lieux “à risque”.

Les origines de cette phobie

La peur de la saleté corporelle peut avoir plusieurs racines :

- Une éducation rigide autour de la propreté : “Tu pues”, “C’est sale”, “Va te laver immédiatement !”

- Un événement traumatique : abus, maladie, situation de grande insécurité sanitaire.

- Des troubles anxieux généralisés : la propreté devient un moyen de contrôler une angoisse plus diffuse.

- Une dimension symbolique : le corps est perçu comme porteur de honte, d’impureté, de danger pour autrui.

Dans certains cas, cette phobie s’associe à des croyances culturelles ou religieuses strictes autour du corps, du propre et du sale, du pur et de l’impur.

Le corps comme ennemi

Le drame de la phobie de la saleté, c’est qu’elle rend le corps suspect. Chaque sécrétion naturelle (sueur, sébum, salive, urine, règles…) devient source d’inquiétude, voire de répulsion. Même les zones neutres — les mains, les pieds, les cheveux — sont perçues comme à surveiller.

Résultat :

- une rupture du lien sensoriel au corps,

- une honte du toucher (de soi et des autres),

- une solitude physique et émotionnelle (refus d’intimité, retrait social).

Les conséquences psychiques et sociales

La phobie de la saleté a un coût psychologique élevé :

- épuisement mental lié aux rituels incessants,

- culpabilité de ne jamais se sentir “assez propre”,

- détresse en cas de rupture de routine (voyage, imprévu),

- isolement progressif (peur de contaminer ou d’être contaminé·e).

Elle peut aussi entraîner :

- des lésions cutanées dues au lavage excessif,

- des troubles du sommeil,

- une dépendance aux produits d’hygiène.

Des pistes pour s’en sortir

❶ Identifier les pensées automatiques → “Si je ne me lave pas maintenant, je vais tomber malade” → Vrai ou anxiogène ?

❷ Distinguer le sale réel du sale perçu → Une main n’est pas “sale” parce qu’on l’a touchée. Où est le danger objectif ?

❸ Réduire progressivement les compulsions → Diminuer le temps ou la fréquence de lavage, par étapes, en acceptant l’inconfort temporaire.

❹ Explorer le rapport symbolique au corps → Que signifie “être propre” pour moi ? De quoi ai-je peur en réalité ?

❺ Travailler avec un·e professionnel·le → Thérapies cognitivo-comportementales (TCC), thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), voire approches corporelles douces (sophrologie, relaxation).

En conclusion

La peur de la saleté sur soi n’est pas un simple “goût pour la propreté” : c’est une lutte intérieure contre le sentiment d’impureté, de perte de contrôle, de danger diffus. Cette phobie touche à l’intime, au rapport au corps, au vécu social. En parler, c’est déjà commencer à s’en libérer. Le corps n’a pas à être stérile pour être digne. Il peut être vivant, mouvant, imparfait — et pourtant habitable.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.